Ist die Europäische Union demokratisch genug?

Martin Höpner

Ein bedeutendes Thema der Europawahl 2024 war die Demokratisierung der Europäischen Union. Abgesehen von Parteien an den extremen politischen Rändern enthielten die Wahlprogramme fast aller Parteien Passagen über die Demokratisierung der EU. Zum einen wurde die europäische Integration als demokratisches Projekt beschrieben, zum anderen betonten die Parteien aber auch die Notwendigkeit, die – offenbar defizitäre – demokratische Legitimität der EU weiterzuentwickeln. Doch gibt es überhaupt ein europäisches Demokratiedefizit? Und welche Reformen der EU wären im Sinne des Rufs nach mehr Demokratie realistisch und sinnvoll?

Wäre die Europäische Union eine parlamentarische Demokratie, müsste sie eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Dem deutschen Grundgesetz zufolge müssen Parlamentswahlen allgemein und unmittelbar, frei, gleich und geheim sein, so steht es in Artikel 38 GG. Die Wahlen zum Europäischen Parlament erfüllen die meisten dieser Kriterien, aber sie sind nicht gleich. Die Stimme einer maltesischen Wählerin zählt ungefähr zehnmal so viel wie die einer deutschen Wählerin. Der Fachausdruck dafür lautet degressive Proportionalität.

Ist das Europäische Parlament einmal gewählt, hat es nicht mehr das Recht, Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen. Diese Befugnis liegt allein bei der Kommission. Somit können die europäischen Parteien auch nur wenig belastbare Wahlversprechen machen, da sie nach der Wahl keine eigenen Gesetzentwürfe vorlegen können, die ihre Versprechen aufgreifen können. Darüber hinaus fehlt dem Europäischen Parlament das Budgetrecht, das normalerweise als Königsrecht der Parlamente angesehen wird. Vor allem aber geht – anders als in parlamentarischen Demokratien – aus der Parlamentsmehrheit keine Regierung hervor. Die Parteizugehörigkeiten der Kommissarinnen und Kommissare ergeben sich aus den politischen Mehrheiten in den Mitgliedstaaten, nicht aus den Europawahlen.

Kurzum: Das politische System der Union schneidet hier nicht gut ab. Der Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit zeigt auch, an welchen Stellschrauben gedreht werden müsste, um die EU zu einer echten Demokratie zu machen: Stimmengleichheit bei den EP-Wahlen statt degressiver Proportionalität, Initiativrecht, Budgetrecht, Wahl des Kommissionspräsidenten oder der gesamten Kommission allein durch das Parlament. Nicht alle Forderungen in den Europawahlprogrammen der Parteien gehen so weit, aber sie bewegen sich in diese Richtung. Mehrere Parteien wollen auch, dass der Rat bei der Verabschiedung europäischer Gesetze vollständig zu Mehrheitsentscheiden übergeht. Dies ist bereits in vielen Bereichen der Fall, bei sensiblen Sachverhalten ist aber weiterhin Einstimmigkeit erforderlich.

Ist der Vergleichsmaßstab fair?

Bei genauerer Hinsicht erweist sich der Abgleich des politischen Systems der Europäischen Union mit den Standards parlamentarischer Demokratien als problematisch. Man nennt das die staatsanaloge Betrachtungsweise oder treffender: den staatsanalogen Fehlschluss. Denn die EU ist kein Staat, sondern die obere Ebene eines Mehrebenensystems, das von Staaten konstituiert wird, die ihrerseits Demokratien sind. Die Prüfkriterien für die Demokratiequalität der EU – und für ein etwaiges Demokratiedefizit – müssen andere sein als jene, die man an einen parlamentarischen Staat anlegen würde. Die Forschung zum politischen System der Europäischen Union stellt daher dem staatsanalogen Blickwinkel eine alternative Betrachtungsweise gegenüber.

»Das politische System der EU als parlamentarische Demokratie? Ein staatsanaloger Fehlschluss.«

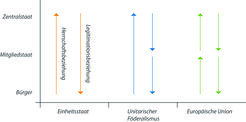

Ein Modell von Fritz W. Scharpf, emeritierter Direktor am MPIfG, veranschaulicht die Herrschafts- und Legitimationsbeziehungen in unterschiedlichen Mehrebenensystemen (Abbildung 1).

Im Einheitsstaat ist es einfach: Die Bürger adressieren den Staat, der Staat adressiert die Bürger. Im unitarischen Föderalismus deutscher Prägung ist es schon komplizierter: Die Bürger adressieren vor allem die Bundespolitik, selbst noch bei Landtagswahlen. Die Bundespolitik wiederum adressiert Landesverwaltungen, die die Gesetze umsetzen sollen.

Die Europäische Union ist in jeder Hinsicht viel stärker von den Mitgliedstaaten abhängig. Sie ist eine Regierung von Regierungen, die die europäischen Richtlinien und Verordnungen in nationales Recht umsetzen müssen. Auch wenn es um die europäische Politik geht, einschließlich der Europawahlen, adressieren die Bürger aber vor allem ihre nationalen Regierungen, sowohl mit Zustimmung als auch mit Unmut – schon allein deshalb, weil sie den europäischen Gehalt nationaler Gesetze nur schwer einschätzen können. Die nationalen Regierungen üben ihr demokratisches Mandat aus, indem sie der EU Aufgaben übertragen und sie kontrollieren. Und sie halten dafür den Kopf hin, werden also möglicherweise abgewählt, wenn etwas schiefläuft.

Die Europäische Union bezieht ihre Legitimation demnach vor allem aus der demokratischen Qualität der Mitgliedstaaten. Für das Nachdenken über mögliche Demokratieprobleme hat der Wechsel von der staatsanalogen Betrachtungsweise zur Mehrebenenperspektive weitreichende, ja unerhörte Konsequenzen. Denn wenn die in der Abbildung dargestellten Herrschafts- und Legitimationsketten gut funktionieren, dann bedarf es gar keiner Volldemokratisierung der EU – und aus dem Umstand, dass sie keine funktionsfähige parlamentarische Demokratie ist, folgt nicht zwingend ein Demokratiedefizit. Anders ausgedrückt: Die über die Mitgliedstaaten verlaufende Demokratiezufuhr entlastet die Union davon, selbst demokratisch sein zu müssen. Was allerdings noch nicht bedeutet, dass es kein europäisches Demokratiedefizit gibt.

Die Reformvorschläge erscheinen in einem anderen Licht

Die alternative Sichtweise wirft ein interessantes Licht auf einige der eingangs beschriebenen Reformideen. Alle deutschen Parteien der Mitte haben signalisiert, dass sie das Straßburger Parlament stärken wollen. Aber auf wessen Kosten? Stattet man das EP mit einem Initiativrecht aus, muss sich die Kommission ihr bisheriges Initiativmonopol künftig mit einem weiteren supranationalen Organ teilen. Für die in der Abbildung dargestellten Legitimationsketten ist das unproblematisch.

Anders verhält es sich mit Reformideen, die das Parlament auf Kosten des Rates stärken und diesen letztendlich in die Rolle einer nachgelagerten zweiten Kammer drängen wollen. Die Erkenntnisse zur europäischen Mehrebenen-Demokratie gebieten hier Vorsicht. Nach der Verwirklichung solcher Reformen würde die EU über ein stärker parlamentarisiertes politisches System verfügen, aber nicht unbedingt über ein stärker demokratisiertes – erfolgt die von den Mitgliedstaaten kommende Demokratiezufuhr doch gerade über den Rat, dessen Mitglieder an die Weisungen aus ihren Herkunftsländern gebunden sind. Am Ende könnten die Bürgerinnen und Bürger die Geschwindigkeit und Richtung der europäischen Integration über nationale Wahlen noch weniger steuern als bisher, stünden auf europäischer Ebene aber weiterhin mit einem Parlament da, bei dessen Wahlen es keine Stimmengleichheit gibt. Und eine Lösung für das Problem der degressiven Proportionalität ist bis auf Weiteres nicht in Sicht.

»Die EU bezieht ihre Legitimität aus der demokratischen Qualität der Mitgliedstaaten.«

Ähnlich fragwürdig erscheint in diesem Licht die Forderung nach einem generellen Übergang zu Mehrheitsentscheidungen im Rat. Werden Länder im Rat überstimmt, wird das im Normalfall als unproblematisch betrachtet, denn die Minderheit hat ja jede Chance, das nächste Mal wieder Teil der Mehrheit zu sein. Probleme entstehen aber, wenn Länder in für sie besonders sensiblen Angelegenheiten überstimmt werden – man stelle sich etwa einen Mehrheitsbeschluss in der EU-Außenpolitik vor, der das deutsch-israelische Verhältnis empfindlich belastet. Vor allem aber wird es heikel, wenn ein Land oder eine Ländergruppe regelmäßig überstimmt wird. Dies würde die ohnehin bestehenden innereuropäischen Spannungen verschärfen und zu gefährlichen Spaltungen führen. Die Forderung, generell und überall zum Mehrheitsprinzip überzugehen, ist daher zu pauschal. Sinnvoll wäre es aber durchaus, sich alle Bereiche einzeln anzuschauen und Schritt für Schritt abzuwägen, ob ein Übergang zur Mehrheitsregel mehr Nutzen oder Gefahren birgt.

Die Eingriffstiefe europäischer Entscheidungen

Die Funktionsfähigkeit der Mehrebenen-Demokratie setzt voraus, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten in der Lage sind, europäische Entscheidungen gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern zu verantworten. Ob das funktioniert, hängt davon ab, was die EU tatsächlich macht: Beschränkt sie sich etwa darauf, den gemeinsamen Markt zu verwalten und genuin transnationale Probleme zu lösen, oder greift sie darüber hinaus in verteilungsrelevante und souveränitätssensible mitgliedstaatliche Belange ein? Vor allem hängt es davon ab, ob sich die EU auf die Ausübung von Kompetenzen beschränkt, die ihr die Mitgliedstaaten tatsächlich übertragen haben, oder ob darüber hinaus competence creep stattfindet, also eine stille Ausweitung der Macht der EU-Organe ohne Zutun der Mitgliedstaaten.

Über diese Fragen gibt es in der Forschung lange und kontroverse Debatten. Unstrittig ist jedenfalls, dass die Union weit über einen reinen Binnenmarktverwalter hinausgewachsen ist. Ihre Tätigkeiten erstrecken sich heute auf viele für ihre Mitglieder sensible Politikbereiche: auf das Sozial- und Steuerrecht, das Verhältnis von Staat und Kirche, auf Standards bei der Gewährung von Asyl und vieles andere mehr. Um die Eurokrise zu bewältigen, hat die EU tief in die Souveränität der Krisenstaaten eingegriffen; heute macht sie im Rahmen der Haushaltsüberwachung Vorgaben zur Budgetpolitik.

Eine brisante Frage im Hinblick auf competence creep ist, wer eigentlich für die Auslegung des Europarechts zuständig ist und wie weitreichend etwaige Neuauslegungen sind. Ein großer Teil der europäischen Politik wird nämlich nicht über das politische System der EU gestaltet, sondern als Verfassungsvollzug vom europäischen Höchstgericht vorgegeben. Das bedeutet, dass der EuGH primärrechtliche Bestimmungen mit immer mehr Rechtspflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der Union auflädt, was mit einer erheblichen Eingriffstiefe verbunden ist. Viel davon beruhte in der Vergangenheit auf den Binnenmarktregeln, dem europäischen Wettbewerbsrecht und den Bestimmungen zur Antidiskriminierung. In Zukunft dürften besonders die in Artikel 2 EUV gelisteten Unionswerte hinzukommen.

Diese Vorgänge beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der europäischen Mehrebenen-Demokratie. Die Regierungen verlieren zusehends die Fähigkeit, die Tätigkeiten der Union zu kontrollieren und europäische Entscheidungen gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern zu verantworten. Wenn europäische Politik als Verfassungsvollzug betrieben wird oder in Form von Entscheidungen technokratischer Behörden wie der Europäischen Zentralbank oder der Troika, ist das politische System der Union von vornherein außer Kraft gesetzt; daran würden auch Reformen an diesem System nichts ändern. Im Ergebnis werden demokratische Entscheidungsspielräume auf Ebene der Mitgliedstaaten minimiert, ohne dass dem eine – wenn auch defizitäre – demokratische Kontrolle auf Unionsebene gegenübersteht. Kurzum: Die Mehrebenenperspektive lenkt den Blick weg von den Eigenarten des politischen Systems der Union und hin zu Umfang und Inhalt ihrer Entscheidungen. Macht die EU mehr, als die Regierungen es gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern vertreten und verantworten können, gibt es ein Defizit an Demokratie.

Ein Weg zum Schutz der Demokratie

Ein solches europäisches Demokratiedefizit lässt sich durchaus feststellen. Es ist aber keinesfalls so, dass die EU bewusst undemokratisch errichtet wurde und man nun nur einige offensichtliche Stellschrauben drehen müsste, um diesen Missstand zu beheben. In politisch-institutioneller Hinsicht ist die Union ungefähr so demokratisch, wie sie nur kann.

Reformerinnen und Reformer könnten in der Tat erwägen, das Europäische Parlament mit einem Initiativrecht auszustatten. Damit erscheinen die verfügbaren politisch-institutionellen Reformen der EU aber ziemlich ausgeschöpft. Vor Ideen wie einem generellen Übergang zum Mehrheitsprinzip im Rat oder etwa einer Wahl des Kommissionspräsidenten oder der gesamten Kommission allein durch das Parlament ist hingegen zu warnen. Das könnte am Ende weniger statt mehr Demokratie bedeuten.

»Reformen ja – aber nicht politisch-institutionell, sondern in Handlungsfeldern.«

Eine Folgerung aus der Mehrebenentheorie ist, dass der Mangel an Demokratie auf europäischer Ebene allein noch kein Demokratiedefizit erzeugt. Probleme entstehen erst dann, wenn die Aktivitäten der EU die vorhandene Legitimationsbasis, die sich aus den mitgliedstaatlichen Demokratien ableitet, überstrapazieren. Hier liegt der Schlüssel zum Abbau des europäischen Demokratiedefizits. Mehr noch als das politische System der EU bedürfen ihre Tätigkeitsfelder und Tätigkeitsarten einer kritischen Überprüfung.

Früher oder später wird eine Überarbeitung der europäischen Verträge unvermeidlich sein, sie ist schon lange überfällig. Wenn es dazu kommt, wäre zu überlegen, welche transnationalen Probleme die Union bisher nicht in den Griff bekommen hat – oder wo die Union bereits aus guten Gründen tätig ist, obwohl die einschlägigen Kompetenznormen fragwürdig sind. Aber das ist nur die eine Seite. Im Gegenzug wäre nach Bereichen zu suchen, aus denen die Union sich zurückziehen kann. Das Prüfkriterium sollte dabei lauten: Gibt es wirklich ein genuin transnationales Problem zu lösen – oder gibt es lediglich einen vagen transnationalen Bezug, der sich in einem gemeinsamen Binnenmarkt immer irgendwie behaupten lässt?

Wer sich dieser Prüffrage stellt, wird Rückzugsmöglichkeiten entdecken, die oft weniger den Unionsgesetzgeber als vielmehr die zu weit gegangene Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof betreffen. Reformerinnen und Reformer sollten versuchen, Handlungsfelder wie etwa das kollektive Arbeitsrecht zu identifizieren, die es im Namen der Binnenmarktfreiheiten vor Eingriffen des EuGH zu schützen gilt. Ähnliches trifft auf Teile des europäischen Antidiskriminierungsrechts zu. Auch sollten die vertragschließenden Regierungen politisch klären, ob und inwiefern sie die in Artikel 2 EUV aufgeführten Unionswerte tatsächlich als Rechtspflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der EU verstehen möchten. Darüber hinaus sollte überprüft werden, wie sich die an einzelne Mitgliedstaaten gerichteten Weisungen, wo immer sie sanktionsbewehrt sind, auf ein absolutes Minimum reduzieren lassen.

Auf diese Weise ließe sich eine Fokussierung der Europäischen Union auf Kernaufgaben erreichen, ergänzt um flexible Integrationsprojekte in ausgewählten Ländergruppen. Die demokratischen Spielräume auf mitgliedstaatlicher Ebene würden besser als bisher geschützt und der Demokratiebedarf europäischer Entscheidungen würde nicht mehr oder zumindest weniger überspannt. Im Ergebnis würde die EU nachvollziehbarer, effektiver, weniger angreifbar – und eben demokratischer.