Die Zukunft in der Krise

Lisa Suckert

Vielen Menschen scheint mit dem Ausbruch des Coronavirus ihre Zukunft abhandengekommen zu sein. Vormals gültige Pläne, Routinen, Hoffnungen und Ziele sind in vielen Lebensbereichen hinfällig geworden. Es gelingt Familien, Unternehmen und der Politik kaum mehr, abzuschätzen, wie sich die nächsten Monate, Wochen oder Tage entwickeln. Vorhersagen, so hören wir immer wieder, sind angesichts der Krise nicht möglich. Es gilt, „auf Sicht zu fahren“ – und das auf unbestimmte Zeit.

Forscherinnen und Forscher am MPIfG befassen sich seit Längerem mit der Bedeutung von Erwartungen. Diese gelten als ein Motor wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Dynamik. In Krisenzeiten, wenn weithin geteilte Zukunftsvorstellungen dahinschwinden, wird die Tragweite dieser Feststellung besonders deutlich. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist die Betrachtung von Zukunftsvorstellungen gerade in Krisenzeiten wichtig, um das Phänomen der Krise besser zu verstehen. Eine Reihe von Projekten am MPIfG zeigt, dass Zukunftsvorstellungen eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung, Verschärfung und Überwindung von Krisensituationen spielen können. Dies lässt sich anhand der gegenwärtigen Corona-Pandemie, aber auch anhand der Wirtschaftskrisen nach 2007 sowie insbesondere an den Verwerfungen infolge des britischen EU-Referendums im Jahr 2016 illustrieren.

»Je exakter unsere Erwartungen, desto leichter können sie enttäuscht werden.«

Krisen sind unerwartete Ereignisse. Ursprünglich der Medizin entlehnt, beschreibt der Krisenbegriff eine plötzliche Verschlechterung mit ungewissem Ausgang. Der Zusammenbruch der Finanzmärkte, das Brexit-Votum oder die Ausbreitung des Coronavirus erscheinen uns auch deshalb als Krisen, weil sie uns überrascht haben. Um als „unerwartet“ zu gelten, bedarf es aber etablierter Erwartungen, von denen diese Ereignisse abweichen können. Erst vor dem Horizont vermeintlicher Planbarkeit, die moderne Gesellschaften kennzeichnet, kann das Unvorhergesehene überraschen. Mit der immer punktgenaueren Vermessung der Zukunft durch Prognosen, Szenarien und Modelle steigt daher paradoxerweise das Potenzial für Krisen: Je exakter unsere Erwartungen, desto leichter können sie enttäuscht werden.

Krisen unterscheiden sich von anderen unerwarteten Ereignissen wie Unfällen, Anomalien oder Fehlern dadurch, dass sie nicht nur unsere unmittelbaren Erwartungen durchkreuzen, sondern auch die Prinzipien herausfordern, auf denen die etablierte Ordnung basiert. Zum Beispiel erschienen vormals angesehene Praktiken der Verbriefung unter dem Eindruck der Finanzkrise als bedenklich. Der Ausgang des britischen EU-Referendums rüttelte am Fundament eines geradlinigen europäischen Integrationsprozesses; und die Corona-Krise stellt unter anderem die Annahme uneingeschränkter Mobilität infrage, auf der unsere globalisierte Wirtschaftsordnung fußt. Krisen sind somit von doppelter Unsicherheit geprägt: Real-materielle Turbulenzen – wie Börsencrashs, Austrittsverhandlungen oder überlastete Kliniken – werden von dem weiter reichenden Gefühl überlagert, „die Welt nicht mehr zu verstehen“. Ehemals selbstverständliche Gesetzmäßigkeiten werden außer Kraft gesetzt.

In Krisenzeiten erlöschen alte Gewissheiten

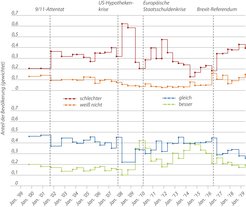

Der Politiker und Philosoph Antonio Gramsci hat Krisen als „Interregnum“ charakterisiert, in dem alte Gewissheiten sterben, aber gleichzeitig „das Neue“ noch nicht geboren werden kann. In Krisensituationen lässt sich die Zukunft nicht mehr als stabile Verlängerung der Vergangenheit denken, althergebrachte Maßstäbe und Normen werden obsolet. Wo alternative, positive Zukunftsszenarien fehlen, erscheint daher vielen Menschen die Zukunft als bedrohliches Mysterium. Für den Fall Großbritannien (Abb. 1) lässt sich zeigen, dass die großen Krisenereignisse der letzten Jahrzehnte jeweils von einer ähnlichen Veränderung der Zukunftsvorstellungen begleitet wurden: Einerseits sank unmittelbar nach den jeweiligen Ereignissen der Anteil jener Briten, die eine stabile ökonomische Zukunft erwarteten oder sich sogar Hoffnungen auf eine bessere wirtschaftliche Lage machten; andererseits stieg der Anteil jener markant, die eine Verschlechterung befürchteten. Die Zukunft erscheint düster in Krisenzeiten. Wann erleben wir ein unerwartetes Ereignis als Krise? Das Ausmaß der unmittelbaren Verwerfungen ist zweifelsohne von Bedeutung. Jedoch liegt es nicht allein in der „Natur der Sache“, was wir als Krise begreifen. Ob ein Ereignis als unglücklicher Ausreißer abgetan oder als einschneidender Wendepunkt anerkannt wird, entscheidet sich in öffentlich ausgetragenen Deutungskämpfen. Typischerweise zu Beginn einer Krise (und oft auch in deren Verlauf) wird in der Öffentlichkeit darum gerungen, wie gravierend ein Ereignis ist, ob es eine „echte“ Krise ist oder „alles halb so schlimm“: Handelte es sich 2007 zum Beispiel eher um eine Krise des globalen Finanzsystems oder um das Fehlverhalten einzelner amerikanischer Finanzakteure? Würde der Ausgang des britischen EU-Referendums überhaupt etwas verändern? Und ist der Ausbruch des Coronavirus tatsächlich schwerwiegender als eine gewöhnliche Grippewelle? Im Ringen um die Deutungshoheit in derartigen Fragen haben Zukunftsvorstellungen eine wichtige Funktion. Um den Krisenstatus zu rechtfertigen, gilt es, negative Folgen aufzuzeigen, plausible Szenarien zu entwerfen und so die drohende Zukunft für die Öffentlichkeit greifbar zu machen.

»Wo Unsicherheit herrscht und positive Zukunftsszenarien fehlen, droht die Zukunft zum bedrohlichen Mysterium zu werden.«

Deutungskämpfe, in denen über zukünftige Auswirkungen verhandelt wird, finden sich unabhängig davon, ob der Ursprung einer Krise als natürlich oder menschengemacht angenommen wird. Besondere Bedeutung kommt solchen Diskursen jedoch in ökonomischen Krisen zu, da sie hier den weiteren Verlauf der Krise beeinflussen. Zentrale Elemente unserer Wirtschaftsordnung wie Lohnarbeit, Unternehmertum, Investitionen, Zinsen oder eine stabile Währung erfordern das Vertrauen in eine plan- und gestaltbare Zukunft. Der kapitalistische Motor wird maßgeblich von Erwartungen angetrieben. Wo Erwartungen jedoch einbrechen, gerät er ins Stocken. Gleich einer selbsterfüllenden Prophezeiung können negative Zukunftsvorstellungen das Wirtschaftsgeschehen tatsächlich zum Erlahmen bringen. Auf den Finanzmärkten, wo im Kern zukünftige Gewinnerwartungen gehandelt werden, zeigt sich dieser Teufelskreis oft besonders eindrücklich. Zweifel, negative Prognosen und ein breiter Vertrauensverlust trugen wesentlich zur Ausweitung der Immobilienkrise 2007 bei, die sich über eine globale Finanz- und Bankenkrise schließlich zu einer Währungs- und Staatsschuldenkrise entwickelte und Länder wie Griechenland bis an den sozialökonomischen Abgrund drängte.

Die doppelte Unsicherheit, die Krisen charakterisiert, hat somit das Potenzial für zusätzliche wirtschaftliche Verwerfungen: Ökonomische Krisen können durch unsichere Zukunftserwartungen ausgeweitet und verschärft werden; nicht primär ökonomische Krisen, wie etwa die Corona-Pandemie, entwickeln im weiteren Verlauf oftmals eine wirtschaftliche Dimension, die ebenso verheerend sein kann wie die ursprüngliche Krise. Wirtschaftspolitik zielt in Krisenzeiten daher zunächst darauf, Unsicherheiten abzufedern. Als Reaktion auf die Verwerfungen kündigen Regierungen an, „einzuspringen“, zu „überbrücken“. Durch staatliche Eingriffe sollen Planungshorizonte zurückgewonnen und positive Erwartungen stimuliert werden. Die Entscheidung, wessen Zukunft als systemrelevant gilt und an wessen Zukunft zugunsten von Austeritätsvorgaben getrost gespart werden darf, ist dabei verhängnisvoll. Entsprechende Zukunftsvorstellungen sind nicht zuletzt Gegenstand politischer Machtkämpfe. Neben tatsächlichen Maßnahmenpaketen entscheidet in Krisenzeiten aber auch rhetorische Überzeugungskraft darüber, ob es der Politik gelingt, das Vertrauen in die Zukunft zu stärken. Mario Draghis legendäres Versprechen, zur Rettung des Euros „whatever it takes“ zu tun, ist ein eindrückliches Beispiel. Dem Zentralbankchef gelang es 2012 allein damit, die Finanzmärkte zu beruhigen und eine weitere Verschärfung der Krise abzuwenden.

Zuversicht oder „Zukunftsmüdigkeit“: Wie gelingt der Ausstieg aus der Krise?

Kann man Krisen also durch Zuversicht entkommen? Systematische Fehlanreize, wie sie das globale Finanzsystem charakterisieren, oder tiefgreifende politische Zerwürfnisse lassen sich dadurch ebenso wenig beheben, wie sich ein Krankheitserreger durch zur Schau gestellten Optimismus stoppen lässt. Gleichwohl ist das öffentliche Ringen um neue Zukunftsperspektiven ein wichtiges Element bei der Überwindung von Krisen. Nur in der intensiven und oft kontroversen Auseinandersetzung mit der Zukunft lassen sich alternative Lösungsszenarien abwägen sowie Ziele und Mittel neu definieren und legitimieren, um so allmählich die Unsicherheit zu reduzieren. Der Umstand, dass Krisen alte Gewissheiten aushöhlen, kann dabei durchaus ins Positive gewandt werden. Gelingt es, die Unbestimmtheit der Zukunft nicht mehr als Unsicherheit, sondern als Offenheit zu begreifen und dabei eine Vorstellung von Zukunft zu etablieren, die weite Teile der Bevölkerung teilen, kann ein gesellschaftliches Klima des Aufschwungs entstehen. Krisen gehen dann in eine Phase der Zuversicht über. Abbildung 1 zeigt entsprechend, dass der Krise vom 11. Septembers 2001, der Finanz- sowie der Staatsschuldenkrise jeweils Phasen folgten, in denen viele Briten wieder an eine stabile oder gar bessere wirtschaftliche Zukunft glaubten. Den Krisen folgte Optimismus.

»Die Zukunft scheint vielerorts selbst in die Krise geraten zu sein.«

Das Beispiel des Brexit-Referendums zeigt allerdings, dass dies keine zwangsläufige Entwicklung ist. Der Anteil jener Briten, die zuversichtlich in die Zukunft blicken, nahm bereits im Vorfeld des EU-Referendums ab. Das Votum hat die Zukunftserwartungen weiter eingetrübt und bezeichnenderweise nahm auch der Anteil derjenigen zu, denen die Zukunft so unsicher scheint, dass sie überhaupt keine Einschätzung mehr abgeben können („weiß nicht“). Der Brexit-Entscheid und die nachfolgenden Kontroversen wurden in der Tat kaum von positiven Zukunftsszenarien getragen, sondern von Zukunftsängsten auf der einen und dem nostalgischen Wunsch, die Vergangenheit aufleben zu lassen, auf der anderen Seite. Der Glaube an eine bessere Zukunft, der in Großbritannien traditionell stark ausgeprägt war, scheint sich angesichts des anhaltenden Krisenmodus nachhaltig erschöpft zu haben.

Diese tiefer greifende „Zukunftsmüdigkeit“ ist derzeit, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, in vielen Gesellschaften spürbar. Sie lässt sich nicht zuletzt als Folge des vorausgegangenen Krisenjahrzehnts verstehen, in dem die Hoffnungen breiter Bevölkerungsschichten wiederholt enttäuscht wurden und die Ungleichheit in vielen Ländern zugenommen hat. Zu den etablierten gesellschaftlichen Trennungslinien von rechts und links, oben und unten sind zudem neue Polarisierungen, etwa zwischen Stadt- und Landbevölkerung, getreten. Den immer stärker fragmentierten Gesellschaften gelingt es schon in Normalzeiten kaum, positive Zukunftsvorstellungen zu generieren, mit denen sich ein Großteil der Bevölkerung identifizieren kann. Die Zukunft scheint vielerorts selbst in die Krise geraten zu sein.

Dies sind denkbar ungünstige Ausgangsbedingungen, um den sozioökonomischen Verwerfungen, die nun als Folge der Pandemie drohen, zu begegnen. Wo Fortschritt schon unter normalen Bedingungen nicht mehr als gemeinsames Unterfangen verstanden wird und Zukunftsutopien Mangelware sind, fällt es in Krisenzeiten besonders schwer, Vertrauen in die Zukunft zu fassen. Zur Überwindung der gegenwärtigen Krise braucht es daher – mindestens so dringend wie einen Impfstoff – gesellschafts- und wirtschaftspolitische Zukunftsentwürfe, die über bestehende Spaltungen hinweg verfangen und so wieder nachhaltig Zuversicht vermitteln können.